東京大学 総合図書館 別館

General Library Annex of the University of Tokyo

2017

設計監修 | 東京大学キャンパス計画室(野城智也・川添善行)・同施設部

設計施工 | 清水建設

敷地面積 | 304,880.06m2

建築面積 | 1,397.47m2

延床面積 | 5,752.00m2

階数 | 地上1階 地下4階

構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造

工期 | 2014年11月〜2017年5月

工期 | 小川重雄

2009年頃から、当時のキャンパス計画室長だった内藤廣さんの元で、本郷キャンパス再編の構想を練った。それは、安田講堂から中央食堂、三四郎池を通って図書館にいたるまでの地下空間を連続させることで、建て詰まりつつあるキャンパスに新たなつながりを生み出す、というもの。安田講堂や中央食堂の改修も実施され、総合図書館別館が完成したことで、当初の構想はかたちを変えながらも実現したことになる。

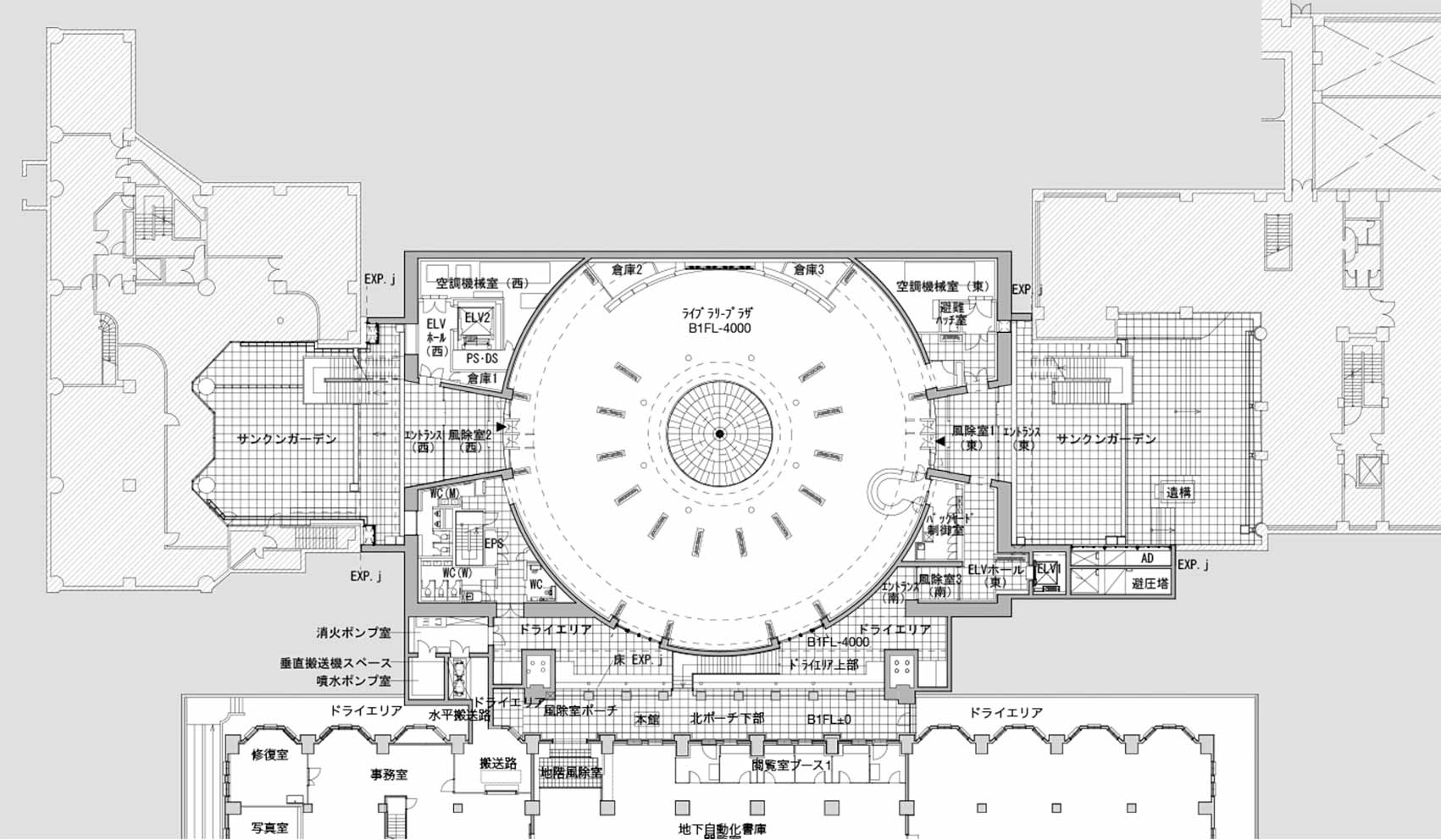

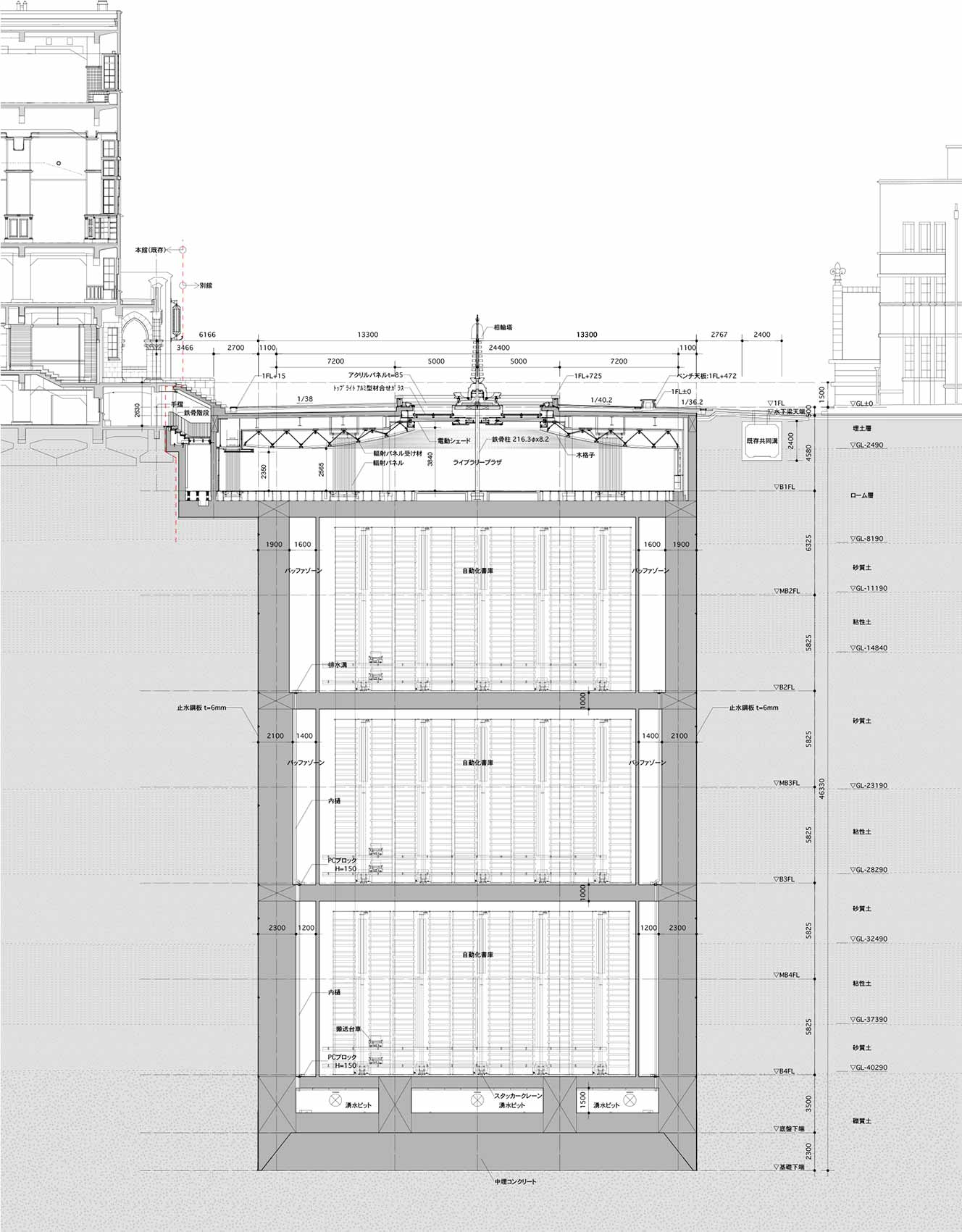

この総合図書館別館は、大きく3つの空間で構成されている。1つ目は、地下2〜4階で、ここは機械が本を出し入れする自動化書庫である。最大で300万冊の書籍を保管し、数分で希望する書籍を取り出すことができる。学内に散在する多種多様な書籍を一括して保管することで、モノとしての情報を一元的に管理することができる。

2つ目は、地下1階のライブラリープラザである。与えられた課題に対して効率的に回答を導き出す前世紀的な教育ではなく、課題発見型の教育を目指すのが近年の教育であるが、そのための空間的な形式としては、従来の教室空間では不十分である。そこで、学生たちが分野を超えて集い、議論するための場所がライブラリープラザである。もはやここには、本が置かれていない。新しい知を獲得するのが図書館であると定義するならば、たとえ本がなくても、この場所はまさに図書館なのである。

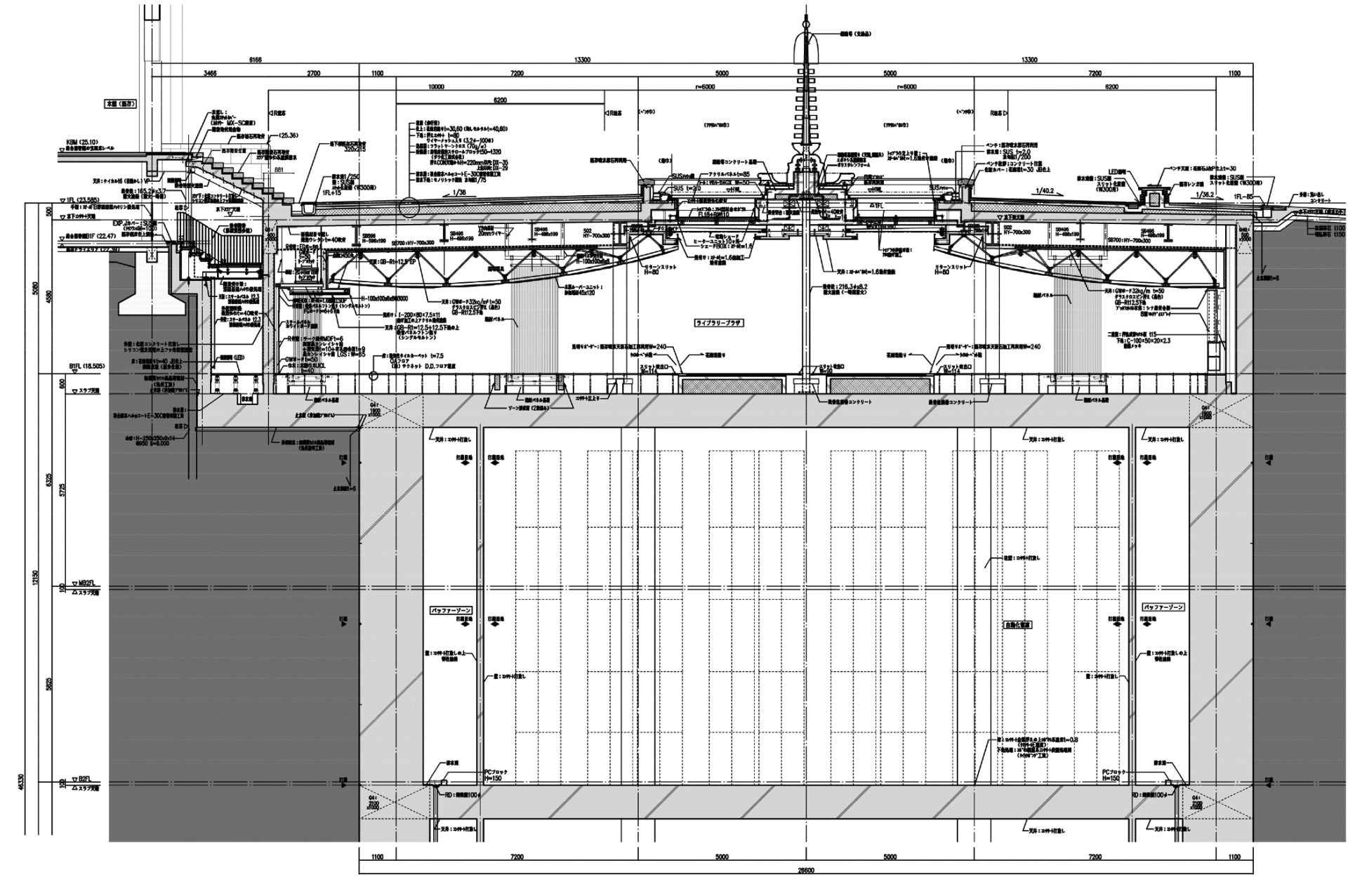

そして、3つ目は地上の広場。本郷キャンパスにとって、安田講堂と正門を結ぶ東西の軸、図書館前広場と工学部1号館前広場を結ぶ南北の軸は、それぞれ直交しながらキャンパスの骨格を形成している。プロジェクトの過程で、加賀藩屋敷の水路の石組みや明治の帝国大学図書室時代の建物基礎が発見され、また、東西の大谷幸夫設計による法学部4号館・文学部3号館とサンクンガーデンで取り合うなど、近世、近代、戦後と様々な時代が重なる合わさる広場となった。そして、この3つの空間が、ニューマチックケーソン工法というインフラ技術によって統合されている。2mを超えるコンクリートの壁は、ダムを建設する際と同様、熱収縮による応力解析を行なっている。壁の厚さそのものは、土圧への対応だけでなく、地下水位の高い場所で水の浮力にバランスする重量という観点からも設計されている。

Around 2009, under the direction of Hiroshi Naito, then head of the Campus Planning Office, we began developing a vision for the reorganization of the Hongo Campus. The idea was to create new connections in the increasingly built-up campus by linking the underground spaces from Yasuda Auditorium through the Central Cafeteria and Sanshiro Pond to the library. Although the plan evolved over time, with the renovation of Yasuda Auditorium and the Central Cafeteria, as well as the completion of the Annex to the General Library, the core vision was ultimately realized in a different form.

The General Library Annex consists of three main spaces.

The first is the automated underground book storage, located on basement levels B2 to B4. Here, machines handle the retrieval and storage of books, accommodating up to three million volumes and delivering a requested book within minutes. By consolidating the diverse collections scattered across the campus, the system enables centralized management of information as physical objects.

The second is the “Library Plaza” on basement level B1. In recent years, education has been shifting from the traditional, efficiency-driven model of finding answers to given problems toward a problem-finding approach. Conventional classroom layouts are insufficient for this new style of learning. The Library Plaza was designed as a place where students from different disciplines can gather and engage in discussion. There are no books here anymore—yet if we define a library as a place for acquiring new knowledge, then this space, despite having no books, is very much a library.

The third is the plaza above ground. At Hongo Campus, the east–west axis linking Yasuda Auditorium to the Main Gate and the north–south axis linking the plaza in front of the library to the plaza in front of Engineering Building 1 intersect to form the structural framework of the campus. During the project, we uncovered stonework from the water channels of the Kaga Domain estate, foundations from the Imperial University Library of the Meiji era, and connected the site to the sunken garden alongside the Faculty of Law Building 4 and Faculty of Letters Building 3 designed by Sachio Otani. The result is a plaza where elements from the early modern period, modern period, and postwar period overlap.

These three spaces are integrated using the pneumatic caisson method, a civil engineering technology. The concrete walls, over two meters thick, are designed not only to resist earth pressure but also, in this high groundwater area, to balance buoyancy forces with their own weight. Similar to dam construction, stress analysis was conducted to account for thermal contraction.